呼吸功能监测与治疗

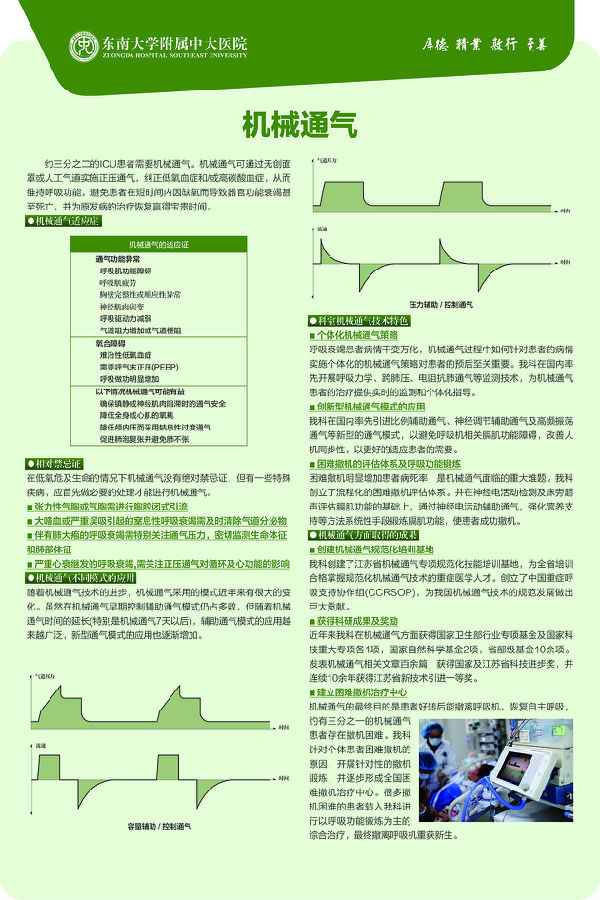

机械通气

机械通气是重症患者重要的生命支持手段,是治疗急性呼吸衰竭的重要措施。1952年,哥本哈根脊髓灰质炎大流行,机械通气开始运用于临床,使得脊髓灰质炎的病死率从近90%下降到40%。

最初的呼吸机为“铁肺”。随着技术的进步,外观和功能得到显著提升。目前的呼吸机治疗已经能够很好实现人机同步,并且可以实时监测患者的呼吸力学,指导临床治疗。

重症医学科超过70%的患者需要机械通气治疗。东南大学附属中大医院重症医学科拥有国际上最先进的呼吸机,对呼吸机的使用具有极深的造诣,每年举办全国性的机械通气学习班,并为周边地区提供技术支持。目前已经针对近万例重症患者进行机械通气治疗,疗效显著,达国际领先水平。

神经电活动辅助通气(NAVA)

神经电活动辅助通气(NAVA)是机械通气模式里程碑式的进步。通过经鼻放置的导管监测膈肌电信号,以此触发呼吸机来通气。NAVA使得机械通气更加生理,显著改善人机同步性以及患者的舒适度,并最大限度使得呼吸肌功能得到锻炼。该方法尤其适用于人机不同步,COPD以及困难脱机的患者。

2007年,国际上NAVA开始逐步应用于临床。2008年,东南大学附属中大医院首次将该项技术引入中国,不断完善并完成一些列研究,同时成功举办了多次全国性NAVA学习班,为COPD、困难脱机的患者带来了福音。

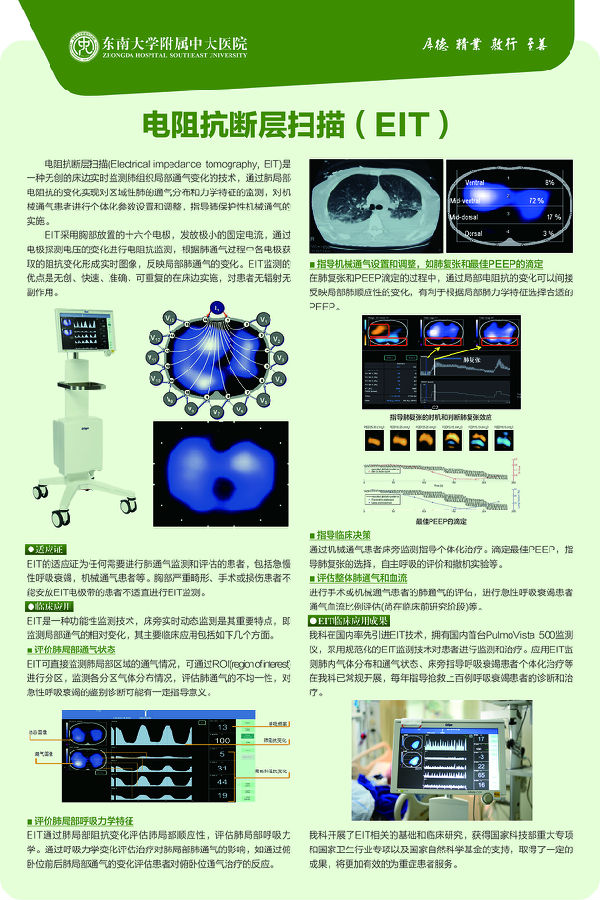

电阻抗断层扫描(EIT)

电阻抗断层扫描(EIT)通过监测胸部电阻抗的变化来观察患者肺部通气量及分布的变化,实现了CT技术的床边应用,无创伤可重复,并避免重症患者转运带来的风险。通过实时的监测通气量以及肺内气体的分布,可以辅助诊断并指导呼吸治疗。对于机械通气患者,尤其是严重呼吸衰竭的机械通气患者提供了全新便捷的监测方法。

近年来国际上逐渐开展床旁EIT技术,2013年东南大学附属中大医院首次将EIT引入中国,并进行了深入研究,为中国的重症机械通气患者带来了新的治疗思路,使得我科重症机械通气患者的抢救成功率得到了进一步的提高,处于国际领先水平。

血流动力学监测与治疗

肺动脉漂浮导管(SWAN-GANZ导管)

肺动脉漂浮导管(SWAN-GANZ导管)是血流动力学监测技术,通过中心静脉将导管经右心房及右心室置入肺动脉。SWAN-GANZ导管监测可以得到精准可靠的血流动力学数据,对于休克患者的临床诊治具有重要的指导作用。

SWAN-GANZ导管的应用始于1929年,德国外科医生Frossmann在自身放置了肺动脉导管,进行了首次人体研究报道,并因此获得诺贝尔医学及生理学奖。1953年,美国生理学家Lategola将该导管用于动物试验。1970年,加州大学洛杉矶分院的Swan和Ganz医师将这一技术应用于病人,Swan-Ganz导管的名称即由此而来。

东南大学附属中大医院重症医学科开展肺动脉漂浮导管技术已经超过18年。截止2013年,我科应用肺动脉漂浮导管诊治的患者达1253例,为大量患者的临床诊治提供了有力支持。

脉搏指示持续心排血量(PiCCO)监测

脉搏指示持续心排血量(PiCCO)监测技术通过放置中心静脉导管以及尖端带有热敏电阻的动脉导管,应用热稀释技术与脉搏轮廓分析法相结合的监测方法连续监测血流动力学。该方法对于指导循环和呼吸衰竭患者的诊治具有重要意义。

PiCCO广泛运用于临床已经超过10年,东南大学附属中大医院重症医学科是国内最早开展PiCCO监测技术的中心之一,目前每年进行PiCCO监测的患者近百例,开展该技术以来,截至2013年,总共进行857例,并不断指导周边及基层医院开展工作。

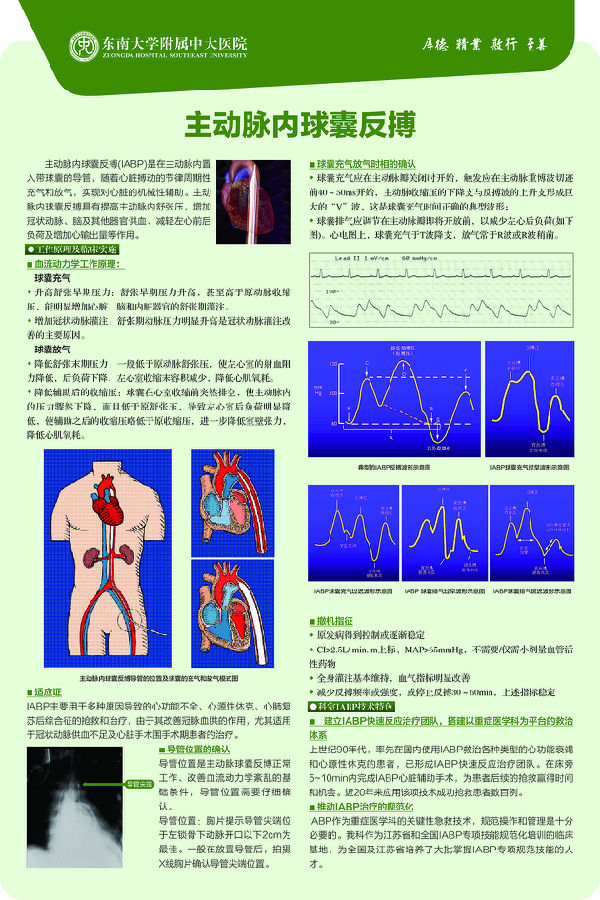

主动脉内球囊反搏(IABP)

主动脉内球囊反搏(IABP)是机械性辅助循环方法之一,经股动脉放置一球囊导管至降主动脉,通过物理作用,提高主动脉内舒张压,增加冠状动脉供血和改善心脏功能。随着IABP技术的不断完善和临床应用发展,目前已广泛应用于心功能不全或心源性休克患者的抢救和治疗。

东南大学附属中大医院重症医学科应用IABP技术超过20年,是国内最早开展IABP技术的重症医学科之一,目前已经开展836例,成功将许多急性大面积心肌梗塞、心源性休克患者从死亡边缘抢救回来。

持续肾脏替代治疗(CRRT)

持续肾脏替代治疗(CRRT)起源于血液透析,是促进体内有害物质清除的一种治疗方法,包括血液滤过、血液透析、血液灌流等多种治疗方式,并可持续进行。随着技术的发展,CRRT不仅仅广泛用于急慢性肾功能衰竭,而且广泛应用于中毒、多脏器功能衰竭等非肾脏疾病的救治。

1923年,世界上首例患者进行了透析治疗。1941年第二次世界大战中人们认识到了急性肾功能衰竭,一旦发生,病死率极高。1953年朝鲜战争,首例重症患者进行了血液滤过治疗,1960年CRRT开始应用于临床,但由于设备和技术的限制而终止。直到1977年,出现针对充血性心力衰竭的持续缓慢超滤,随后逐渐发展为目前的CRRT治疗。

东南大学附属中大医院重症医学科率先在国内重症医学科开展了CRRT技术,并不断钻研,形成了一套完整的技术体系,连续十余年举办每年两次的全国性学习班,学员超过5000人,并且规模仍然在不断扩大。目前每年进行CRRT治疗数百例次。

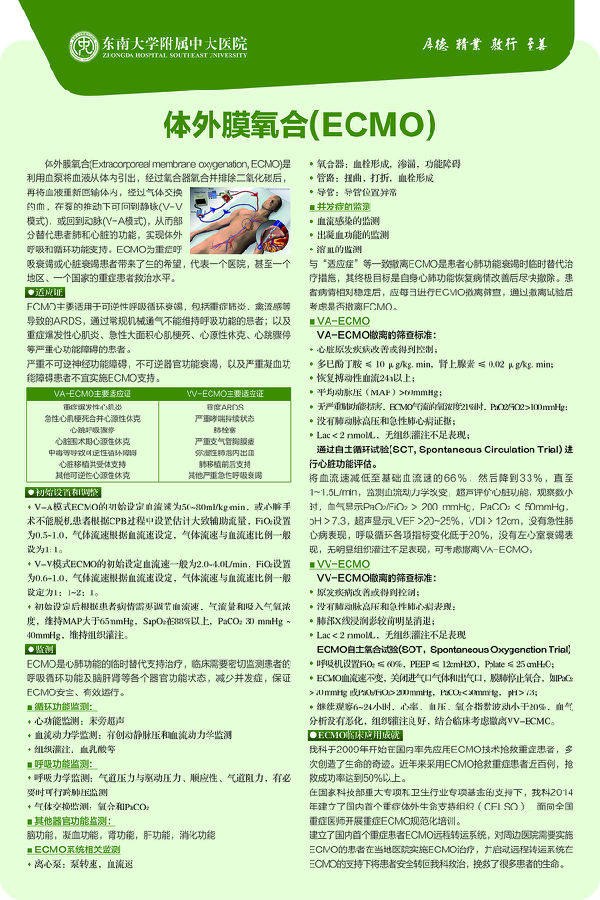

体外模氧合(ECMO)

体外膜氧合(ECMO)是将血液从体内引流到体外,经人工膜肺氧合后重新灌注入体内,以维持机体各个器官的血液灌注和氧合的治疗方法。该方法对极重型可逆性呼吸和/或循环衰竭患者进行心肺功能支持,为抢救治疗和心肺功能的恢复赢得宝贵的时间。ECMO是抢救重症患者生命的一项新技术,是一种持续体外生命支持的手段。

1953年5月,Gibbon应用ECMO技术第一次成功实施直视下心脏手术,具有划时代意义,不但促进了心脏外科技术的迅猛发展,同时也使得体外生命支持手段在心脏外科以外患者的应用成为可能。1972年,通过3天ECMO治疗,一例多发性创伤导致多器官损伤合并器官功能衰竭的患者得到成功救治。

随着医疗技术的进步,ECMO的临床应用不断扩大,给极重症呼吸及循环衰竭患者的救治带来了希望。临床实践证实ECMO在甲型流感、禽流感、重症肺炎、重症爆发性心肌炎、急性大面积心肌梗塞、心跳呼吸骤停等患者的救治中均取得很好效果。

东南大学附属中大医院重症医学科在国内率先将ECMO技术引入重症医学科。从2009年开展该项技术以来,已经成功救治许多极危重症患者,将他们从死神的手中夺回。我科对该项技术不断完善,不断突破,不仅在自己医院内实施,而且给予外院提供技术支持,并且可以实施长途转运,为更多的重症患者带来希望。